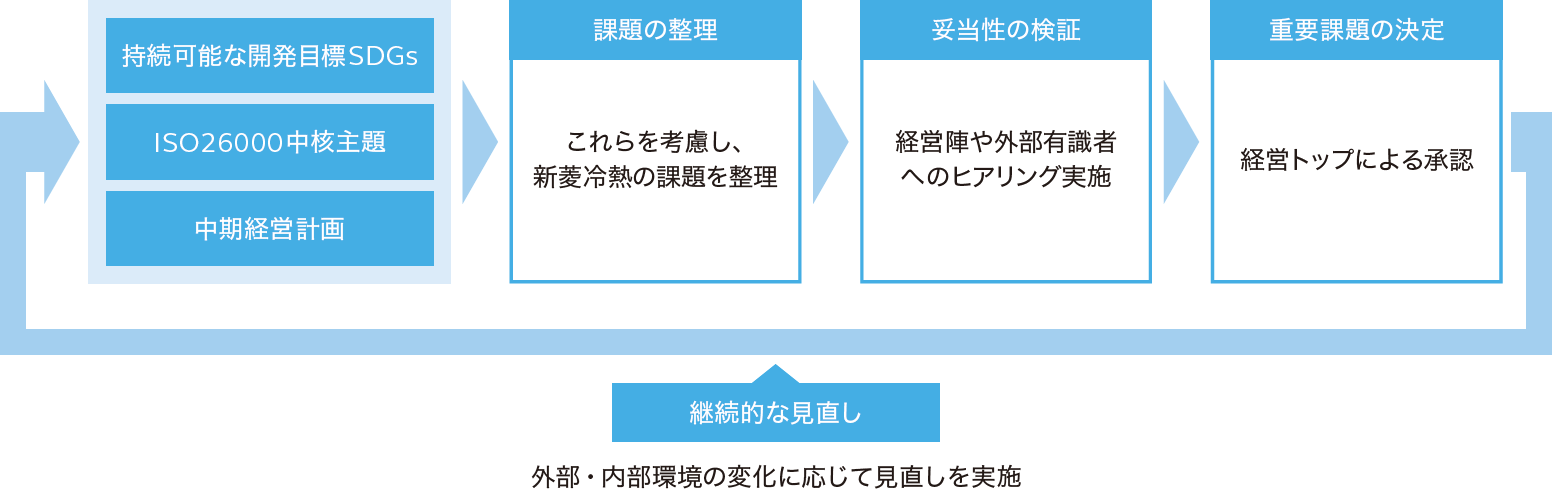

重要課題(マテリアリティ)の特定

決定プロセス

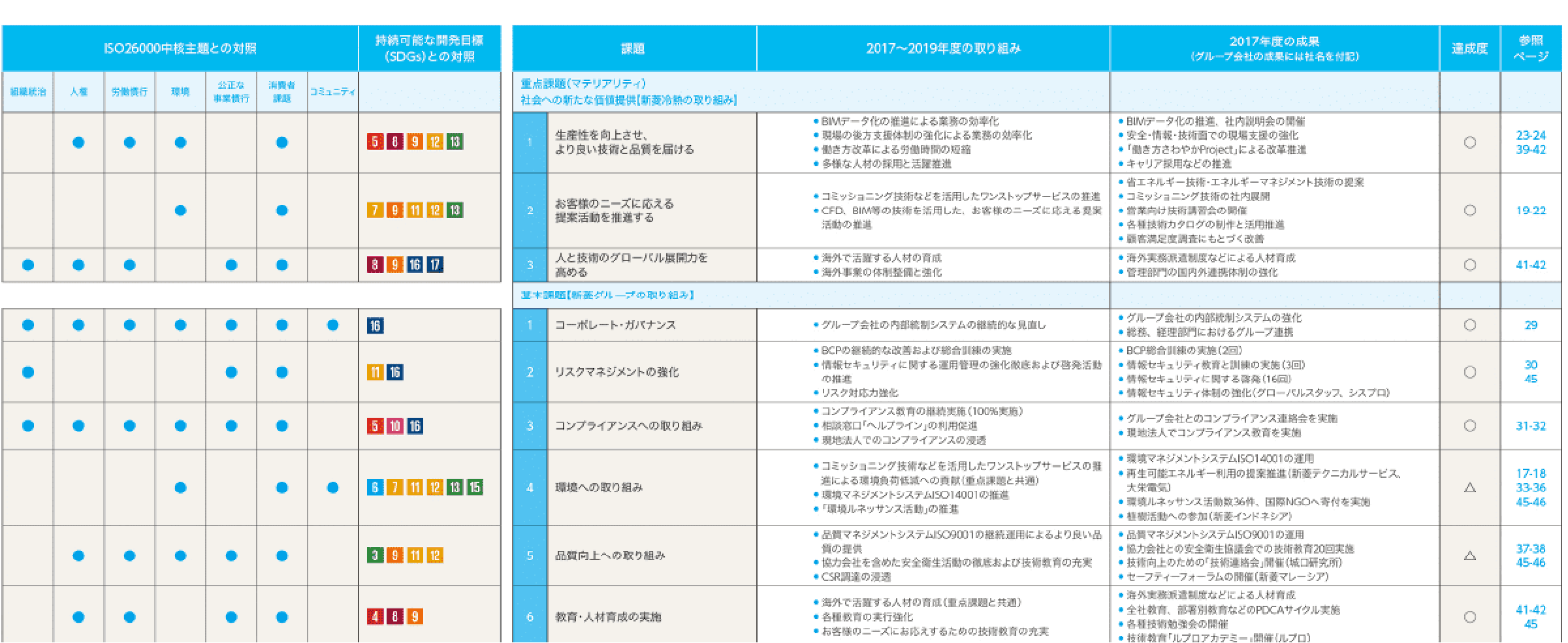

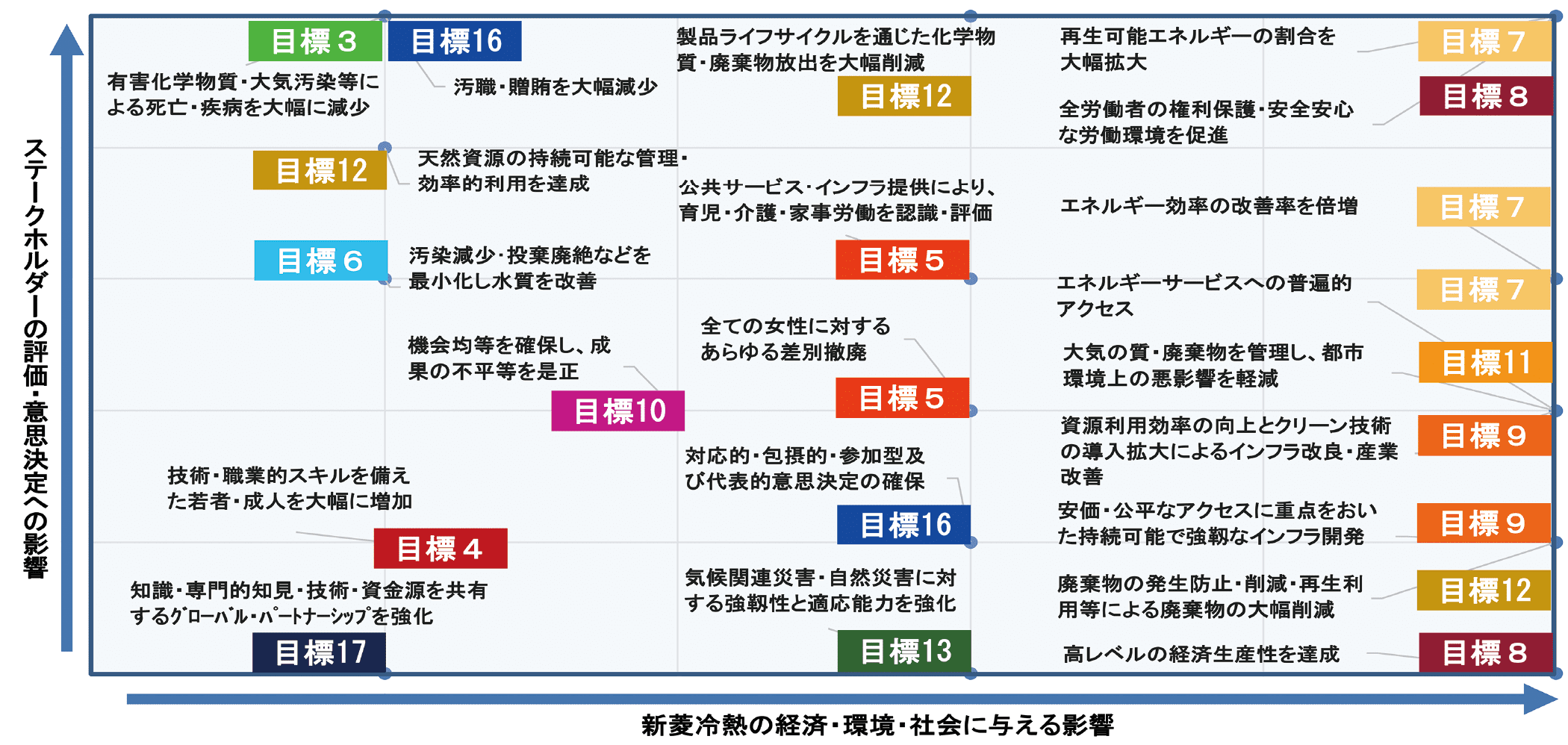

2017年より、社会持続的発展のために新菱冷熱が事業を通じて取り組む社会課題について検討を進め、中期経営計画を軸に、ISO26000および持続可能な開発目標(SDGs)の考え方を取り入れ、課題の整理を進めました。さらには、経営陣や外部有識者の意見を参考に妥当性を検証し、代表取締役社長による承認を経て2020年に重要課題を決定しました。外部・内部環境に応じた中期的な視点での妥当性の確認を毎年行い、必要に応じて見直しを行います。

重要課題(マテリアリティ)

新菱冷熱は、4つのSDGs重要課題を決定しました。特に力を入れていくSDGsの目標は、「7エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「8働きがいも経済成長も」「9産業と技術革新の基盤をつくろう」「11 住み続けられるまちづくりを」「13 気候変動に具体的な対策を」「16平和と公正をすべての人に」の6つです。重要課題には、新菱冷熱が社会に対して大きな役割を果たすことができる、「脱炭素社会の実現」や「レジリエンスな社会」にかかわることを定めたほか、より良い施工現場の実現や新菱冷熱らしい「さわやか」な環境づくりを目指すことを含めました。今後は、経営計画や社会の要請を踏まえ、中期的な視点で見直しを行いながらSDGsと経営との連動を図ることで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

4つの重要課題

-

重要課題1

脱炭素社会への貢献

-

重要課題2

レジリエンスな社会への貢献

-

重要課題3

安全で高効率な業務プロセスの実現

-

重要課題4

さわやかで創造性に富んだ環境づくり

注力するSDGs目標

重要課題の解決に向けて

重要課題1

脱炭素社会への貢献

関連するSDGs

地球温暖化の影響が大きくなる中、パリ協定の目標達成、脱炭素社会の実現は急務となっています。

新菱冷熱は、環境エンジニアリング企業として、設計・施工・維持管理・研究開発などの事業活動において、温室効果ガス排出量の削減などに努め、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

![]()

重要課題2

レジリエンスな

社会への貢献

関連するSDGs

自然災害のリスクが高まる中、安心・安全な社会生活や企業活動を継続するための強いインフラの構築が求められています。

新菱冷熱は、高効率・高品質な設備の提供、適切なメンテナンスとリニューアル提案で、安全に使い続けられる社会インフラの構築に貢献していきます。

![]()

重要課題3

安全で高効率な

業務プロセスの実現

関連するSDGs

国内建設業の労働力不足を踏まえれば、業務効率化と生産性向上は重要な課題です。また国際的には労働者の人権や労働管理も課題となっています。

新菱冷熱は、安全で高効率な業務プロセスの確立により、安心して働くことができる職場環境と効率的な施工現場の運営の実現を目指します。

![]()

重要課題4

さわやかで創造性に

富んだ環境づくり

関連するSDGs

国内建設業では長時間労働の是正や柔軟に働くことができる環境づくりが大きな課題になっています。

新菱冷熱は、多様な人材がいきいきと仕事ができ、それぞれの能力を最大限発揮できる環境をつくることで、生産性の高い、創造性に富んださわやかな企業を目指します。

![]()

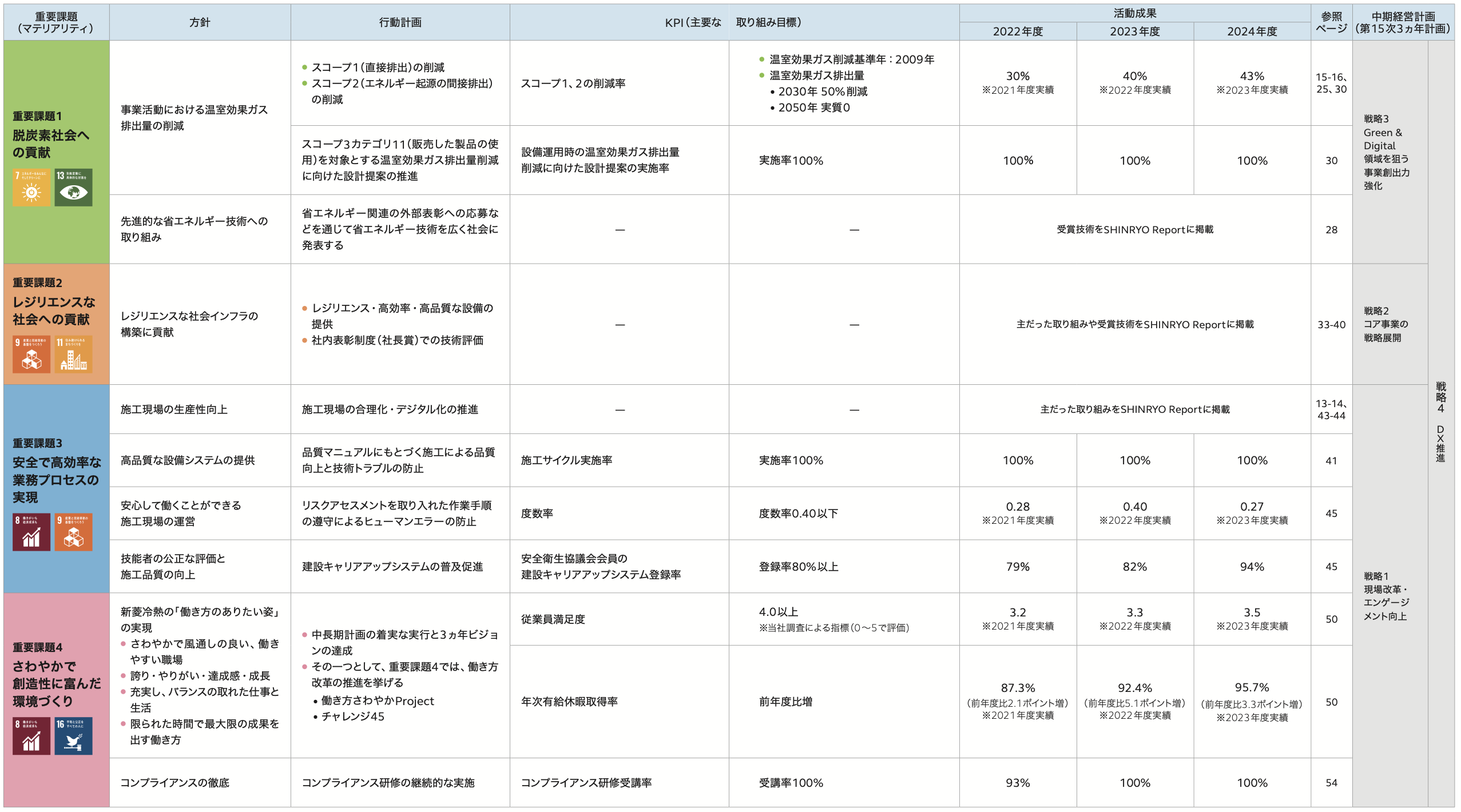

重要課題の解決に向けた主要取り組み目標

重要課題それぞれの実効性を高めるため、KPI (主要な取り組み目標) を策定し、課題解決に向けて取り組んでいます。